Завершение объединения Руси под властью Москвы при Иване III и Василии III |

К 1462 году, когда на великокняжеский престол вступил Иван III Васильевич (1462–1505 гг.), Москва уже была не просто одним из княжеств раздробленной Руси — она стала ядром будущего государства. Однако путь к полному объединению земель, освобождению от ордынской зависимости и утверждению международного авторитета ещё только начинался.

Правление Ивана III (1462–1505 гг.)

Перед Иваном III стояли три грандиозные задачи, от решения которых зависело будущее всей Руси:

- Объединить русские земли под властью Москвы,

- Освободиться от власти Золотой Орды,

- Укрепить авторитет Руси на международной арене.

Предпосылки к решению всех трёх задач уже сложились благодаря деятельности предшествующих князей, и Ивану III оставалось лишь сделать «последний рывок».

Первая задача: объединение Руси

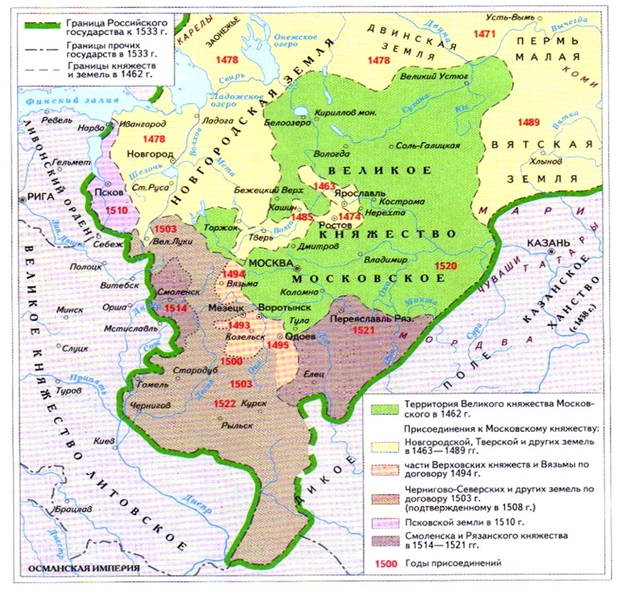

Рост территорий московского княжества при Иване III и Василии III

К моменту вступления на престол Иван III унаследовал княжество, значительно расширенное его предшественниками, но ещё далеко не единое. Многие земли сохраняли самостоятельность, а в Новгороде и вовсе действовала вечевая республика, в большей степени ориентированная на взаимодействия с Европой, нежели на сближение с Москвой. Присоединение богатого и развитого Новгородского княжества было важнейшей стратегической задачей.

Присоединение Новгорода стало первым крупным шагом нового правителя. Новгород, богатый благодаря торговле с Ганзой (крупный политический и торгово-экономический союз северо-немецких городов), всё чаще сближался с Великим княжеством Литовским, что угрожало Московскому государству с запада.

Иван III решил действовать прямолинейно и захватить Новгород силой. В 1471 г. московский князь нанёс новгородцам сокрушительное поражение в битве на реке Шелонь. Московские войска победили, но эта победа далась такой большой ценой, что на полное подчинение Новгорода сил уже не хватило. По итогам сражения в том же 1471 г. между Москвой и Новгородом был заключён Коростынский мир, по которому новгородцы платили контрибуцию и отказывались от союза с Литвой, к чему активно склонялись прежде. Хотя формально Новгород сохранил автономию, его внешняя политика теперь практически полностью зависела от Москвы.

Битва на реке Шелонь

Конфликт на время затих, но отношения между княжествами были напряжёнными и обострёнными. Масло в огонь подливало стремление новгородской знати во главе с Марфой Борецкой (боярыня, мать новгородского посадника) к сближению с Литвой. Иван восстанавливал силы и ждал подходящего повода для новой попытки военного захвата Новгорода.

Марфа-Посадница (Борецкая) на Памятнике "1000-летие России" в Великом Новгороде

Когда в 1477 году новгородские послы, отправленные на переговоры с Иваном III, назвали его «государем», тем самым как бы признав его верховную власть, их по возвращении в Новгороде обвинили в измене и казнили. Иван III воспринял это как личное оскорбление и прямой вызов, что дало ему повод начать войну. Внутри самого Новгорода развернулась острая борьба: одни новгородцы поддерживали Марфу Борецкую и Литву, другие — Москву. В результате очередного противостояния в 1478 г. Новгород был окончательно присоединён к Московскому княжеству: новгородское вече было упразднено, вечевой колокол вывезен в Москву, а часть новгородской знати — переселена в центральные районы княжества (их земли были заселены лояльными Ивану III людьми). Это стало прецедентом, который позже повторит сын Ивана III Василий III в Пскове.

Клавдий Лебедев. Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча. (1889 г.). Москва. Государственная Третьяковская галерея

Тверь, ещё один крупный и важный соперник Москвы, пала в 1485 году. Тверской князь Михаил Борисович также пытался найти поддержку у Литвы, но Иван III действовал быстро и решительно. В результате осады Тверь сдалась, её земли были включены в состав Московского государства, а Михаил бежал в Литву.

С этого момента Иван III начал использовать новый титул — «государь всея Руси». Это было не просто престижное звание: оно символизировало переход от княжеской власти к государственной, от феодального правителя к самодержцу, от раздробленности к единству.

Объединённая большая страна требовала и нового единого законодательства, ведь во многих землях ещё продолжала полностью или частично действовать Русская Правда, которая уже давно устарела, а аналогов ей по-прежнему не было. Поэтому для укрепления единства земель Иван III предпринял законодательную реформу. В 1497 г. был принят Судебник Ивана III — первый общегосударственный свод законов Московского государства. Основные положения Судебника:

- введён Юрьев день — период, когда крестьянин мог перейти от одного помещика к другому (за неделю до и после 26 ноября),

- за переход крестьян в Юрьев день устанавливалась плата — пожилое,

- устанавливался сословный принцип наказаний,

- впервые использован термин «поместье» — земля, выдаваемая за службу.

Судебник стал правовой основой централизованного государства и первым шагом к установлению крепостного права.

Новое, единое Российское государство нуждалось не только в новых законах, но и в защите. Старые методы, характерные для Эпохи раздробленности, уже не работали. Страна стала больше, управлять и охранять её границы стало сложнее. Для того, чтобы система управления стала более эффективной и отвечала новым реалиям, при Иване III начали оформляться новые ключевые институты власти.

Поместная система. Служилым людям земля — поместье — выдавалась временно, за службу. Это создавало лояльную прослойку военных и государственных служащих, напрямую зависящую от государя, а их жизнеобеспечение ложилось на плечи крестьян. Так начал постепенно складываться и социальный слой дворян-помещиков — социальный слой людей, находившихся на службе у князя и получавших за это землю. Изначально дворяне находились ниже по социальной лестнице, чем бояре, так как земли дворян — поместья — выдавались им за службу, в то время как земли бояр — вотчины — считались наследственной собственностью.

Кормления. Для более эффективного управления большой страной государь рассылал в её земли своих наместников. Однако, чтобы не тратить ресурсы на их содержание, была создана система кормлений — содержание наместника за счёт местного населения. Конечно, наместники часто злоупотребляли полномочиями, но это позволило сэкономить часть государственных ресурсов и перенаправить их на другие стратегически важные государственные задачи.

Местничество. В ходе многих лет борьбы за власть в условиях раздробленности большое значение приобрела личная преданность приближённых к правителю людей; так сложилась местническая система, при которой распределение должностей осуществлялось по знатности рода, а знатность рода определялась тем, как давно этот род служит Москве. Несмотря на свои недостатки, эта система укрепляла связь аристократии с центром.

Приказы. Так как в такой большой стране было сложно контролировать всё единолично, князю понадобились органы центрального управления, которыми и стали приказы (например, Посольский, Разбойный, Поместный) — предшественники министерств.

Наконец, ни одно государство не может считаться по-настоящему сильным и полноценным не только без армии, законов, налогов и денежной системы, но и без особой символики. Так, именно при Иване III появилось слово «России» и герб в виде двуглавого орла, подчёркивающий наследие Византии.

Вторая задача: Освобождение от Орды

Зависимость от Золотой Орды длилась более 240 лет. Орда постепенно слабела и в XV веке начала распадаться на отдельные ханства (Казанское, Крымское, Сибирское). Примерно с 1470-х годов Иван III перестал платить дань Орде. Правивший тогда хан Ахмат решил показать, что Орда ещё сильна и напомнить Москве о своём главенстве. Так, в 1480 г. московские и ордынские войска встретились на реке Угре, чтобы окончательно расставить все точки над «i».

Стояние на реке Угре

Ахмат заручился поддержкой Литвы, но на стороне Ивана III выступил крымский хан Менгли-Гирей, который не позволил литовцам ударить московские войска с тыла, пока они стояли на Угре. Неделю за неделей армии стояли друг против друга, не решаясь на атаку. Ахмат тщетно ждал подмоги. В ноябре 1480 года, не дождавшись подкрепления и опасаясь морозов, Ахмат отступил.

Это событие стало символическим концом ордынского ига. Русь больше не платила дань, не получала ярлыков, не признавала чужой власти. Хотя формально Орда ещё существовала, её влияние на Русь было сломано. «Стояние на Угре» стало не только военной победой, но и моральным и политическим прорывом — Русь обрела суверенитет.

Свержение ига Иваном III ярко изобразил художник Н.С. Шустов в своей картине "Иван III свергает татарское иго, разорвав изображение хана и приказав умертвить послов" (1862 г.), которая изображена в заглавии этой статьи.

Третья задача: укрепление международного авторитета

Падение Константинополя в 1453 г. изменило баланс сил в христианском мире. Византия исчезла, но её наследие перешло к Москве. В 1472 г. Иван III женился на Софье Палеолог — племяннице последнего византийского императора. Этот брак имел огромное значение:

- Он легитимизировал претензии Москвы на роль «Третьего Рима»: «первым Римом» была Римская империя, наследницей которой стала Византия — «второй Рим», Москва же, получив преемство от Византии, стала «Третьим Римом», который, как считалось, будет последним. Так, в конце XV века в трудах российских монахов и богословов и зародилась, а затем и получила широкое распространение концепция «Москва — Третий Рим».

- Принёс в Москву византийский придворный этикет, символику и идею самодержавия,

- Укрепил связи и авторитет Москвы в глазах европейских держав.

Однако мало было заявить о себе лишь на уровне символов. Чтобы заслужить почётное место на международной арене, Россия должна была показать реальную силу. Литва постоянно выступала против Москвы, укрывая врагов государя и пытаясь всячески помешать Ивану III освободиться от ига и объединить страну. Поэтому, для того, чтобы окончательно закрепить успехи по объединению страны и обретению суверенитета, Иван III решил расправиться с Литвой. Так состоялись две русско-литовские войны — в 1487–1494 гг. и 1500–1503 гг. Результатом этих войн стал Благовещенский мирный договор 1503 г., в соответствии с которым к России отходила значительная часть литовских земель. Эти победы не только расширили границы государства, но и показали Европе: Россия — не периферия, а сильная самостоятельная держава.

Таким образом, Иван III блестяще справился со всеми тремя задачами, заложив основы централизованного Русского государства. Его сын и преемник, Василий III, продолжил это дело с той же решимостью и последовательностью.

Василий III (1505–1533 гг.): продолжатель дела отца

Василий III на французской гравюре Андре Теве, XVI в.

Сын Ивана III, Василий III Иванович, правил с 1505 по 1533 гг. Он был во многом похож на отца: рассудительный, упрямый, преданный идее единого государства. Как и отец, Василий III присоединял земли, боролся с Литвой. Как и Иван III, Василий III был дважды женат — сначала на русской княжне Соломонии Сабуровой (первой женой Ивана III до Софьи Палеолог также была русская княжна Мария Борисовна), а затем на литовской княжне Елене Глинской, что также имело дипломатическое значение.

Архангельский собор - православный храм на Соборной площади Кремля. В нынешнем виде заложен при Василии III в 1508 г.

Главное в правлении Василия III — завершение объединения русских земель.

В 1510 г. по образцу Ивана III, присоединившего Новгород, Василий III присоединил Псков — последнюю вечевую республику Руси. Как и в Новгороде, вече было упразднено, вечевой колокол вывезен в Москву, а псковская знать — переселена.

В 1514 г., в ходе Десятилетней войны с Литвой (1512–1522 гг.) был присоединён Смоленск.

Осада Смоленска. Миниатюра Лицевого летописного свода. Вторая половина XV в.

Наконец, в 1521 г. Рязанское княжество, последний самостоятельный русский центр, было окончательно включено в состав Московского государства.

Таким образом, к концу правления Василия III все основные восточнославянские земли были объединены под властью Москвы. Остались лишь западные регионы — Киев, Галич, Волынь — но они уже находились под властью Польши и Литвы.

Однако его правление Василия III было омрачено долгим отсутствием наследника. Лишь в 1526 г., разведясь с бездетной Соломонией и женившись на Елене Глинской, он обрёл надежду. В конце 1520-х г., тяжело болея, Василий III заложил в селе Коломенском церковь Вознесения Господня - первую каменную церковь в шатровом стиле - в надежде на божью благодать и милость в ответ на мольбы государя о наследнике. И в 1530 г. у Василия III действительно родился сын - Иван, будущий правитель Иван IV Грозный - первый царь России.

Церковь Вознесения в Коломенском - первая каменная церковь в шатровом стиле, предположительно построенная по проекту итальянского архитектора Петра Фрязина (Петрок Малой) в 1528-1532 гг.

Что происходило в мире?

Во время правления Ивана III (1462–1505 гг.) и Василия III (1505–1533 гг.) Европа переживала эпоху Великих географических открытий и Реформации: в 1492 г. Христофор Колумб открыл Америку, а в 1517 г. Мартин Лютер начал Реформацию в Германии.

Открытие Америки дало мощный толчок для других экспедиций. В конце XV века Васко да Гама открыл морской путь в Индию, а в 1519–1522 гг. экспедиция Фернана Магеллана совершила первое кругосветное плавание. Эти открытия и экспедиции заложили материальную базу для развития капитализма в Европе в условиях отмирания феодального строя.

Реформация же как борьба за переустройство церкви, в ходе которой зародился протестантизм, стала идеологической основой капиталистического мировоззрения, постепенно замещающего собой прежние, феодальные взгляды на мир.

***

Правление Ивана III и Василия III стало переломным этапом в истории Руси. За полвека раздробленные княжества превратились в единое, централизованное государство с сильной властью, общей системой законов, армией и внешней политикой.

Иван III освободил Русь от Орды, принял титул государя, утвердил правовые и административные основы нового порядка, за что по праву получил в истории прозвище "Великий", став, таким образом, первым из трех правителей в истории России, носивших этот "народный титул" (еще двое - Петр I и Екатерина II). Василий III завершил географическое объединение, устранив последние очаги удельной независимости.

Этот путь - от Киева к Москве, от вечевого колокола к самодержавию, от ярлыка хана к титулу государя - был долгим и сложным. Но именно при Иване III и Василии III Москва стала не просто городом, а сердцем государства, а Русь - не совокупностью княжеств, а Россией.

Основные даты по теме

- Правление Ивана III – 1462–1505 гг.

- Битва на реке Шелонь – 1471 г.

- Коростынский мир – 1471 г.

- Окончательное присоединение Новгорода – 1478 г.

- Стояние на реке Угре – 1480 г.

- Присоединение Твери – 1485 г.

- Принятие Иваном III титула государя всея Руси – 1485 г.

- Принятие первого общерусского Судебника – 1497 г.

- Первая русско-литовская война Ивана III – 1487–1494 гг.

- Вторая русско-литовская война Ивана III – 1500–1503 гг.

- Благовещенский мир – 1503 г.

- Правление Василия III – 1505–1533 гг.

- Присоединение Пскова – 1510 г.

- Присоединение Смоленска – 1514 г.

- Присоединение Рязани – 1521 г.

Термины

- Государь всея Руси – титул Великого князя московского, впервые принятый Иваном III и подчёркивающий верховную и единоличную власть над всеми русскими землями.

- Судебник – общерусский свод законов, регулировавший судопроизводство, права крестьян и иных слоёв населения, а также устанавливающий наказания за преступления.

- Юрьев день – установленный Судебником срок (за неделю до и после 26 ноября), когда крестьяне могли переходить от одного землевладельца к другому.

- Пожилое – плата крестьян за переход от одного помещика к другому по праву Юрьева дня.

- Поместье – земельное владение, выдаваемое служилому человеку временно за военную службу.

- Дворяне – изначально социальный слой людей, находившихся на службе у князя, за которую они получали земли. Впоследствии — привилегированный аристократический слой землевладельцев феодального общества.

- Местничество – система распределения должностей в соответствии с знатностью рода.

- Приказы – органы центрального управления в России XV–XVII вв.

- Кормление – система содержания княжеского наместника за счёт местного населения.

- Третий Рим – идея, согласно которой после падения Рима (первого) и Константинополя (второго) Москва стала центром истинного христианства и наследницей мировой имперской традиции.

Назад: "Возвышение Москвы"

Вперед: "Правление Ивана IV Грозного"

Смотрите также:

3. Было ли татаро-монгольское иго на Руси?