Возвышение Москвы |

Незадолго до своей смерти в 1263 г. великий князь Александр Невский совершил, казалось бы, незначительный поступок: он выделил Москву из состава Владимиро-Суздальской земли и оставил это небольшое, ничем не примечательное княжество в наследство своему младшему сыну Даниилу. Никто тогда не мог предположить, что именно с этого момента начинается долгий и сложный путь Москвы к величию - путь, который приведёт к созданию единого централизованного Русского государства.

Князь Даниил Александрович и начало Московской династии

Памятник «Святой князь Даниил Московский». Скульпторы: А. Коровин, В. Мокроусов, Москва, 2014 г.

Даниил Александрович стал первым самостоятельным московским князем и правил с 1263 по 1303 гг. Однако в 1263 г. князю было всего лишь 2 года, поэтому по-настоящему самостоятельное правление Даниила Александровича началось примерно лишь с 1276 г. В начале его правления Москва была маленьким городком на окраине Владимиро-Суздальской земли, зажатым между более сильными соседями - Тверью, Рязанью и Владимиром. Но Даниил оказался талантливым политиком и воином.

Он, будучи первым из московских князей, сразу же начал активно расширять свои владения. Ему удалось присоединить Коломну (ок. 1301 г.), а позже - Переяславль-Залесский. Эти победы не только увеличили территорию княжества, но и принесли Москве стратегически важные земли и доходы.

Даниил Александрович был не только воином, но и мудрым правителем. Он заботился о внутреннем устройстве княжества, строил церкви и монастыри, в том числе знаменитый Данилов монастырь (ок. 1282 г.) - первый монастырь Москвы, основанный самим князем. Он не стремился к ярлыку на великое княжение, понимая, что пока Москва слишком слаба для такой борьбы. Вместо этого он сосредоточился на укреплении основ - и преуспел.

Юрий Данилович: первый шаг к Великому княжению

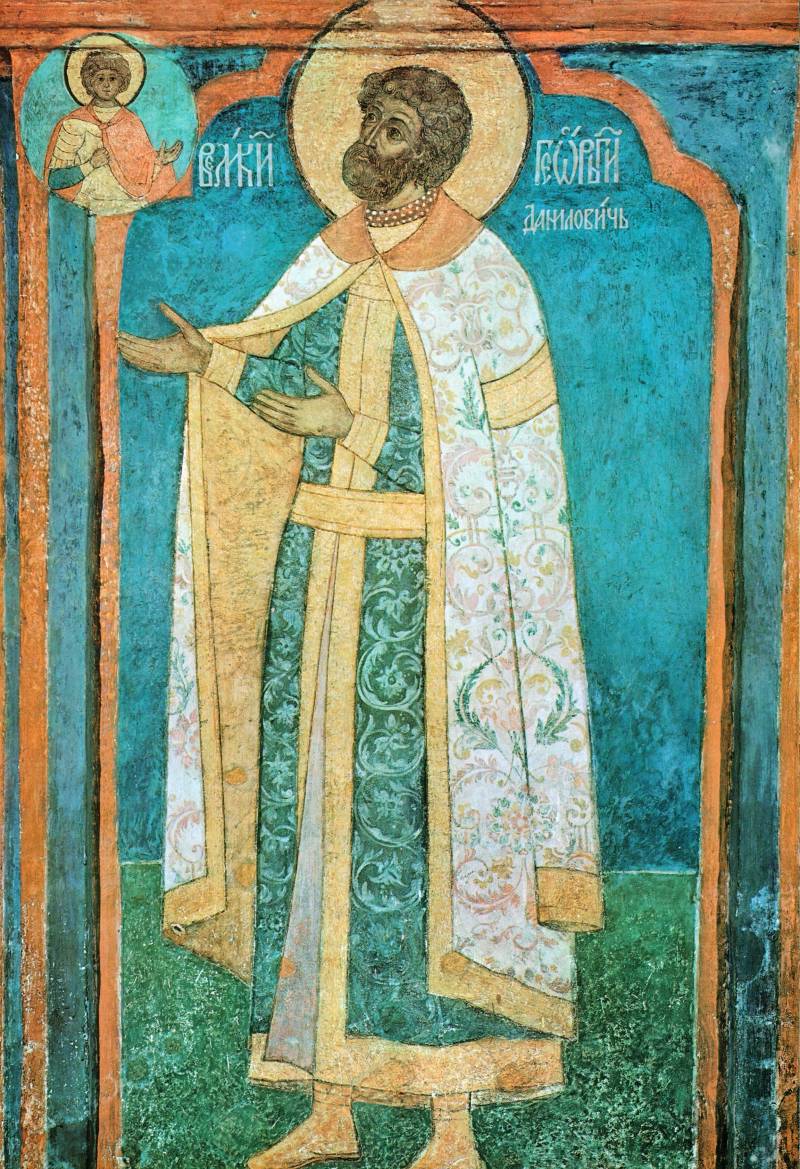

Фреска Архангельского собора с изображением князя Юрия Московского, 2-ая пол. XVII в.

После смерти Даниила в 1303 г. ему наследовал его сын Юрий Данилович, правивший с 1303 по 1325 гг. В отличие от отца, Юрий сразу поставил себе амбициозную цель - получить ярлык на Великое Владимирское княжение. Этот ярлык выдавался ханом Золотой Орды и давал право быть главным среди русских князей.

Основным соперником Москвы в борьбе за ярлык была Тверь, чей князь Михаил Ярославич был в то время самым сильным и авторитетным правителем на Руси. Борьба между Юрием и Михаилом была ожесточённой. Юрий пошёл на хитрость: он женился на сестре хана Узбека, что дало ему огромное преимущество при дворе Орды. В 1317 г. Юрий получил ярлык на великое княжение.

Михаил признал главенство Юрия. Решив, что Тверь слаба, Юрий пошел на Михаила с войском, планируя решительно и быстро избавиться от главного соперника. В 1317 г. князья встретились в Бортеневской битве, где Михаил Тверской одержал победу. Юрий бежал в Орду, где обвинил Михаила в неуплате дани, неповиновении хану и гибели сестры хана (она погибла в Твери после Бортеневской битвы, будучи взятой в плен). В 1318 г. Михаил Ярославич был вызван в Орду и казнен.

Несмотря на получение ярлыка, Юрий не смог удержать власть над всей Владимирской землёй - тверичи не признавали его, противники пожаловались в Орду на то, что Юрий использует дань в своих интересах, и в 1322 г. хан забрал у Юрия ярлык, передав его Твери. В 1325 г. Юрий поехал в Орду, чтобы вернуть себе ярлык, но был встречен там и убит сыном Михаила Тверского - Дмитрием Грозные Очи, отомстившим, таким образом, за отца.

Иван Калита - "собиратель земель" и "кошелёк Орды"

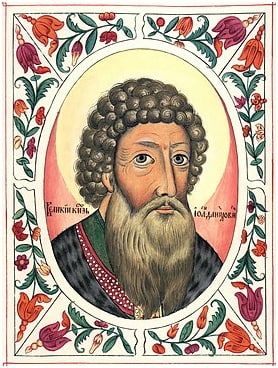

Иван I Данилович Калита. Миниатюра из Царского Титулярника, 1672 г.

Смерть Юрия не остановила возвышение Москвы. Ему наследовал младший брат - Иван Данилович, прозванный Калитой (что означает "кошелек"). Он правил с 1325 по 1340 гг. и стал одним из самых значимых фигур в истории Москвы.

Иван Калита понимал, что силой Тверь не победить - нужно действовать хитростью и с выгодой для Орды. В 1327 г. в Твери вспыхнуло восстание против монгольских баскаков. Тверичи убили ханского посла и его свиту. Тверской князь Александр бездействовал. Иван Калита, воспользовавшись моментом, немедленно отправился в Орду и убедил хана, что только он сможет навести порядок. Хан дал ему войско, и в 1327 г. Иван Калита вместе с ордынцами совершил карательный поход на Тверь, подавив антиордынское восстание. Тверское княжество было серьезно ослаблено.

Хан был доволен Калитой, но не спешил усиливать и возвышать его. В 1328 г. хан Узбек наделил Ивана Калиту лишь половиной ярлыка, а вторую отдал Александру Суздальскому. Когда в 1331 г. (по другим данным в 1332 г.) Александр Суздальский умер, весь ярлык перешел к Калите. С тех пор ярлык на Великое княжение практически всегда принадлежал Москве. Иван Калита стал главным сборщиком дани для Золотой Орды со всей Руси. Это дало ему огромные полномочия: он мог решать, сколько собирать с каждого княжества, и, что важнее, сколько оставить себе. Московские князья стали богатеть, а вместе с ними богатело и само княжество.

Иван Калита не только собирал земли, но и укреплял Москву изнутри. При нём в Москву из Владимира была перенесена резиденция митрополита (предположительно в 1326 г.) - глава Русской православной церкви. Это сделало Москву не только политическим, но и духовным центром Руси.

Когда Иван Калита умер в 1340 г., он оставил сыновьям богатое, сильное и уважаемое княжество. Его прозвище "Калита" стало символом мудрой, расчётливой политики - он не грабил, не воевал без нужды, но "собирал по монетке", пока не собрал целое государство.

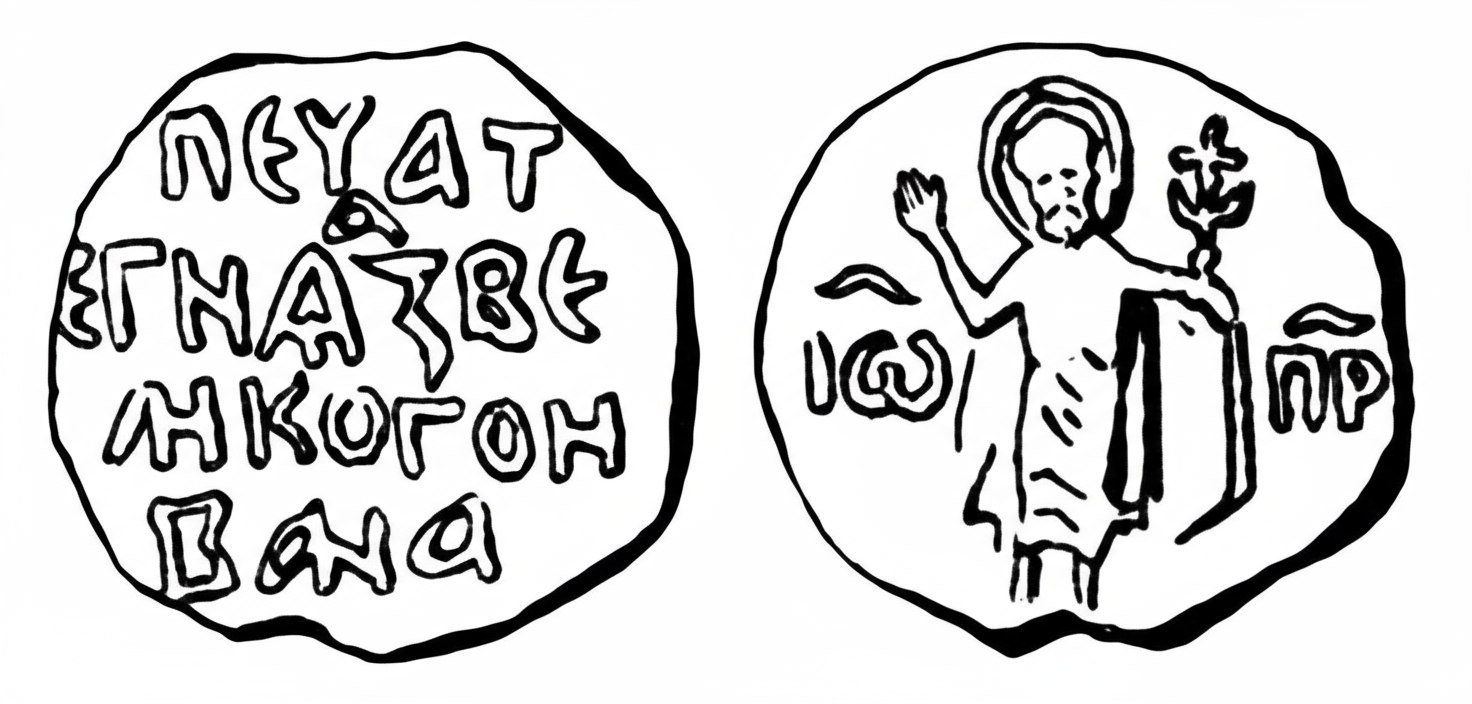

Печать Ивана Калиты

Наследники Ивана Калиты. Дмитрий Донской

Фреска с изображением Симеона I Гордого из Архангельского собора Московского кремля 1652-1666 гг.

После смерти Ивана Калиты Великим князем стал его старший сын Семён Гордый (1340–1353 гг.), а после него - второй сын Иван Красный (1353–1359 гг.). Оба продолжали политику отца: укрепляли власть Москвы, подавляли сепаратизм удельных князей, лавировали между Ордой и Литвой. Но их правление было недолгим - именно в этот период в страну пришла чума, бесчинствующая в Европе.

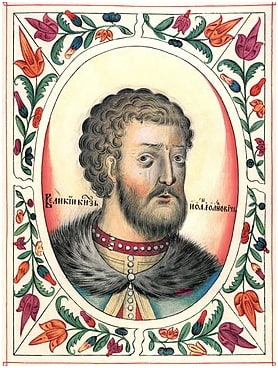

Иван Красный. Миниатюра из Царского Титулярника, 1672 г.

В 1359 г. великим князем стал Дмитрий Иванович - сын Ивана Красного, внук Ивана Калиты. Ему было всего 9 лет. Регентом при нём стал митрополит Алексий, один из самых влиятельных людей того времени. Именно Алексий воспитал будущего героя - Дмитрия Донского. Именно Дмитрий Донской кисти современного художника В.В. Маторина изображен на главной картинке данной статьи.

К моменту, когда Дмитрий взял власть в свои руки (примерно с 1363 г.), ситуация на Руси изменилась. В Орде началась "Великая замятня" - смута, борьба за власть между претендентами на ханский трон. Русские князья получили шанс действовать более самостоятельно. Однако усилилась угроза со стороны Литвы.

Дмитрий Иванович начал активно расширять владения Москвы. Он подчинил Галич, Белоозеро, Углич, а в 1368, 1370 и 1372 гг. трижды отбил нападения литовского князя Ольгерда, который пытался захватить Москву (иногда эти события называют Московско-Литовской войной 1368-1372 гг.). Во многом Москву спасли именно стены белокаменного Кремля, возведенные по инициативе митрополита Алексия в 1366-1367 гг.

Ольгерд. Гравюра из «Описания Европейской Сарматии», 1578 г.

Монгольский темник Мамай, незаконно взявший власть в Орде, был согласен пойти на уступке Москве, чтобы укрепить собственное шаткое положение. В 1371 году между Дмитрием Ивановичем и ханом Мамаем был заключен договор о понижении дани. Но отношения между правителями не были бесконфликтными: спорным моментом оставалась Рязань, которую Дмитрий Иванович хотел присоединить к Московскому княжеству, в то время как Мамай был категорически против данного расширения сфер влияния Москвы.

В.В. Маторин. «Хан Мамай», 2004 г.

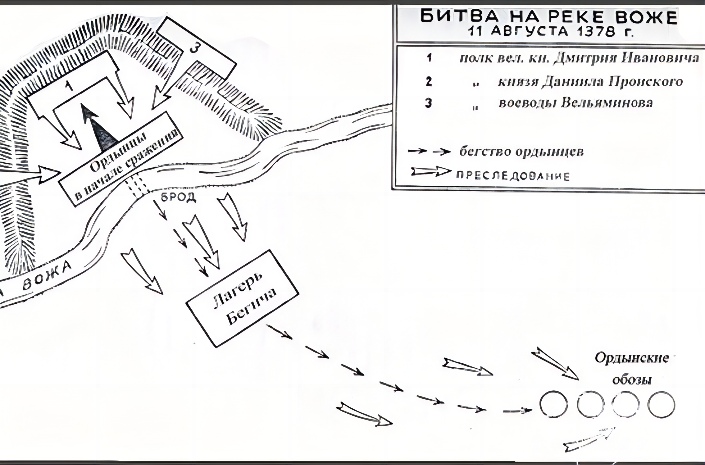

В 1374 году между правителями начался конфликт. В 1377 г. русские войска потерпели поражение от монголов в битве на реке Пьяне. Но уже в 1378 г. русские войска победили в битве на реке Воже. Для того, чтобы окончательно разрешить конфликт, было необходимо третье, решающее сражение.

Битва на р.Воже 1378 г.

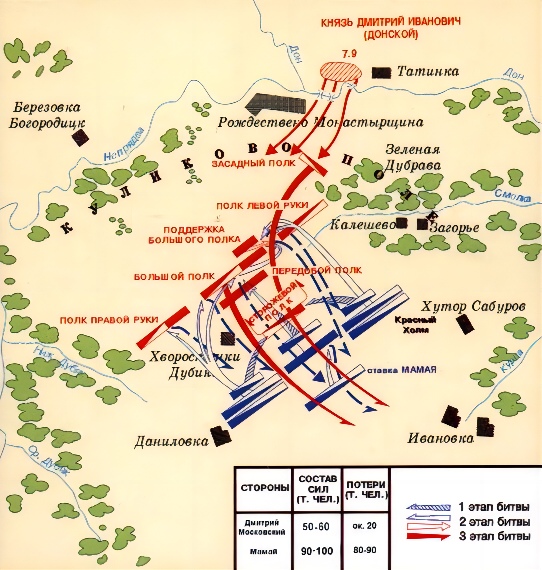

Так главным событием правления Дмитрия Ивановича стало Куликовское сражение 1380 г. Хан Мамай, не будучи законным правителем Орды, тем не менее, собрал огромное войско, чтобы наказать непокорного московского князя. Дмитрий Иванович совершил невозможное - он объединил под своим началом князей из разных земель Руси, включая даже старых врагов - рязанцев и тверичей.

8 сентября 1380 г. на Куликовом поле произошла решающая битва. Русские войска одержали победу. Мамай бежал, а его войско было разгромлено. Это была не просто военная победа - это был моральный перелом. Русь впервые за 140 лет показала, что может победить Орду. Дмитрий получил прозвище Донской - по названию реки Дон, на берегах которой проходила битва.

Куликовская битва 1380 г.

Однако торжество длилось недолго. Дмитрий Донской фактически оказал Орде услугу, избавив её от незаконного правителя. Новый правитель Орды, хан Тохтамыш, стремился напомнить Руси о главенстве монголов и о том, что Великая замятня окончена и Орда снова сильна. Так, уже в 1382 г. Тохтамыш совершил внезапный поход на Москву. Город был взят и сожжён. Дмитрий Донской вынужден был вновь признать власть Орды и выплачивать дань. Но ярлык на Великое княжение хан оставил за ним.

В 1380-е годы Дмитрий Донской, вероятно искав союзников в противовес Орде, пытался наладить отношения с Литвой, но тщетно. В 1385 г. между Польшей и Литвой была заключена Кревская уния: Ягайло женился на польской принцессе Ядвиге и становился, таким образом, польско-литовским королем. Литва окончательно переориентировалась на союз с католическим мир, а не Русью.

Хан Мамай прижат ногой Дмитрия Донского. Памятник «Тысячелетие России», Великий Новгород, 1862 г.

Дмитрий Донской правил до 1389 г. Перед смертью он совершил ещё один важнейший шаг: он передал Великое княжение своему сыну Василию без согласования с Ордой. В завещании Великое княжение было названо отчиной московского князя. Это означало, что Великий князь теперь сам решает, кто будет его преемником, а не хан. Это был первый шаг к независимости.

Василий I и Василий II: борьба за наследие

Сын Дмитрия Донского, Василий I Дмитриевич, правил с 1389 по 1425 гг. Он продолжил политику отца: собирал земли, укреплял Москву, лавировал между Ордой и Литвой. При нём к Москве были присоединены Нижний Новгород, Муром, Вологда. Он женился на дочери литовского великого князя Витовта - Софье, что позволило укрепить союз с Литвой.

Василий I. Миниатюра из Царского Титулярника, 1672 г.

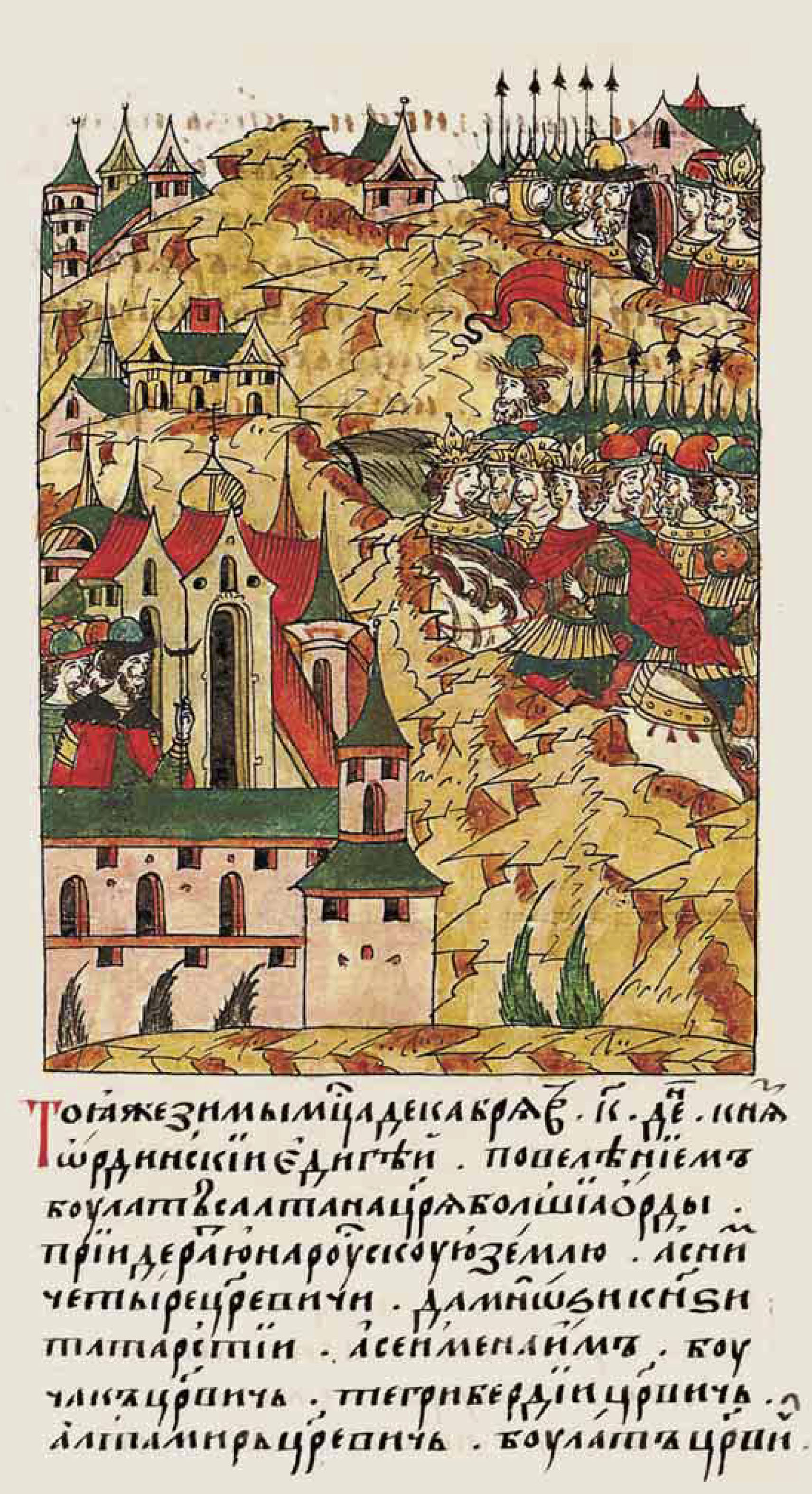

Но в 1408 г. Орда снова напомнила о себе - хан Едигей совершил опустошительный поход на Русь и осадил Москву. Хотя город не был взят, он сильно пострадал. Василий I осознал, что Орда по-прежнему сильна.

Нашествие Едигея. Лицевой летописный свод, XVI в.

После смерти Василия I в 1425 г. началась новая междоусобица - на этот раз между его сыном Василием II (1425-1462 гг.) и его дядей, Юрием Дмитриевичем, князем Звенигородским и Галицким. Юрий считал, что по старой системе лествицы (передачи власти старшему в роду) именно он должен стать Великим князем. Так началась Феодальная война (1425–1453) - кровавая и долгая борьба, которая чуть не погубила всё, что создали предыдущие поколения московских князей.

Война шла с переменным успехом. В 1433 г. Юрий впервые захватил Москву, но вскоре вернул её племяннику. В 1434 г. Юрий снова занял столицу, но в том же году умер. Борьбу продолжили его сыновья - Василий Косой и Дмитрий Шемяка.

Василий Косой. Роспись Архангельского собора Московского Кремля, 1666 г.

Василий Косой выбыл из борьбы уже в 1436 г. Казалось, что Василий II побеждает, но в 1446 г. Дмитрий Шемяка пленил Василия II, ослепил его, за что Василий получил прозвище "Тёмный", и отправил в заточение. Но Василий II не сломался. Он бежал, собрал сторонников и в 1447 г. вернул себе престол. К 1453 г. он полностью разгромил своих соперников, Дмитрий Шемяка бежал в Новгород, где, предположительно, был отравлен. В 1456 г. Василий III осадил Новгород в наказание за укрывательство своих врагов и принудил княжество к подписанию Яжелбицкого мирного договора, согласно которому Новгород обязывался впредь не давать убежища врагам Василия II, лишался возможности вести самостоятельную внешнюю политику и принимать собственные законы, московский князь стал высшей судебной инстанцией Новгорода. Это был важный шаг, благодаря которому была заложена основа для дальнейшего присоединения Новгорода к Москве уже при Иване III.

Победа в междоусобице имела огромное значение. Она показала, что московский престол теперь наследуется по завещанию, а не по лествице. Василий II подавил сепаратизм удельных князей, усилил центральную власть и передал сыну Ивану княжество, готовое к новому этапу - этапу окончательного объединения земель и освобождения от Орды.

Благоверный князь Димитрий Юрьевич Шемяка. «Древо государей Российских», роспись Парадных Сеней Государственного исторического музея, созданная артелью Фомы Гавриловича Торопова, 1883 г.

Однако пока Василий II был занят войной, в Европе еще в 1439-1445 гг. состоялся Ферраро-Флорентийский церковный собор с участием русского митрополита Исидора и представителями католицизма. Итогом собора стало заключение Ферраро-Флорентийской унии, согласно которой православная церковь подчинялась Папе Римскому. Василий II отверг унию, и в 1448 г. была провозглашена автокефалия Русской православной церкви. Теперь, благодаря усилению своей власти, Василий II получил возможность выдвигать своих ставленников в сан митрополита, а после захвата Турками Константинополя в 1453 году власть Великого князя над церковью закрепилась окончательно.

К 1462 году, когда Василий II умер, Москва была уже не просто княжеством - она была ядром будущего государства. Территории Москвы были значительно расширены. Однако еще не все основные институты власти были подготовлены, и не все главные соперники окончательно повержены. Завершить дело своего отца, бросить вызов Орде и собрать последние русские земли предстояло Ивану III, вошедшему в историю как Иван Великий.

Что происходило в мире?

Знаменитым современником Даниила Александровича (1276-1303 гг.) и Юрия Даниловича (1303-1325 гг.) являлся Филипп IV Красивый – французский король, правивший с 1285 по 1314 гг. Именно при нем во Франции в 1302 г. произошел первый созыв Генеральных штатов – французского парламента, который просуществовал вплоть до начала Великой Французской революции в 1789 г.

Фактически, при Филиппе IV во Франции сформировалась сословно-представительская монархия - форма правления, при которой, наравне с монархом в управлении государством участвуют представители сословий, избираемые, как правило, в парламент. Еще одним важным событием правления Филиппа IV стало Авиньонское пленение пап (1309–1378 гг.) – период, когда резиденция католических пап располагалась не в Риме, как раньше, а в Авиньоне (во Франции).

Среди наиболее известных современников Ивана Калиты (1325-1340 гг.) важно отметить Великого князя литовского Гедимина (1316–1341 гг.), правителя Англии Эдуарда III (1327-1377гг.) и короля Франции Филиппа VI (1328-1350 гг.). Под конец правления Ивана Калиты между Англией и Францией разгорается Столетняя война (1337-1453 гг.). В 1346 г. в битве при Креси англичане наносят поражение французам. С 1346 по 1347 гг. проходила осада порта Кале. В этом противостоянии снова победили англичане. В 1356 году англичане разгромили французов в битве при Пуатье. В 1358 году французские крестьяне не выдержали и устроили крупное антифеодальное восстание, известное как "Жакерия". В 1381 г. под предводительство Уота Тайлера восстали и англичане. Победу в Столетней войне всё-таки одержит Франция.

В XIV–XV вв. Европа вообще переживала глубокие перемены. Помимо войн и восстаний, в это время по Европе прокатилась "Чёрная смерть" - эпидемия чумы, унесшая жизни до трети населения континента. Это привело к глубоким социальным потрясениям и кризису феодальной системы.

В 1410 г. состоялась Грюнвальдская битва, в которой объединённые силы Польши и Литвы разгромили Тевтонский орден, остановив его экспансию на восток.

В 1453 г. произошло одно из самых значимых событий эпохи — падение Константинополя. Османская империя под предводительством султана Мехмеда II Завоевателя захватила столицу Византийской империи, положив конец тысячелетней истории Византии и всей эпохе Средневековья (V-XV вв.). Это событие оказало огромное влияние и на Русь: Москва начала восприниматься как "Третий Рим" - последний оплот православия.

Основные даты по теме

- Образование Московского княжества - 1263 г.

- Правление Даниила Александровича - 1263–1303 гг.

- Правление Юрия Даниловича - 1303–1325 гг.

- Бортеневская битва - 1317 г.

- Правление Ивана Калиты - 1325–1340 гг.

- Перенос резиденции митрополита в Москву — 1326 г.

- Антиордынское восстание в Твери - 1327 г.

- Правление Семёна Гордого - 1340–1353 гг.

- Правление Ивана Красного - 1353–1359 гг.

- Правления Дмитрия Донского - 1359-1389 гг.

- Битва на реке Пьяне - 1377 г.

- Битва на реке Воже - 1378 г.

- Куликовская битва - 1380 г.

- Набег Тохтамыша на Москву - 1382 г.

- Правление Василия I - 1389–1425 гг.

- Нашествие Едигея - 1408 г.

- Правления Василия II - 1425-1462 гг.

- Феодальная война - 1425–1453 гг.

- Автокефалия Русской Православной церкви - 1448 г.

- Яжелбицкий мир - 1456 г.

Термины

- "Великая замятня" - смута в Золотой Орде в XIV в., сопровождавшаяся борьбой за власть между ханами.

- Темник - монгольский полководец, командующий войском из 10 000 воинов.

- Уния - союз, договор, а также общность государств, возглавляемых одним монархом.

- Автокефалия - независимость местной церкви от церквей другого государства, иностранного патриарха или Папы Римского.

Назад: "Начало Эпохи раздробленности и завоевание Руси монголами"

Вперед: "Завершение объединения Руси под властью Москвы при Иване III и Василии III"

Смотрите также:

3. Было ли татаро-монгольское иго на Руси?