Начало Эпохи раздробленности и завоевание Руси монголами |

После смерти киевского князя Мстислава Великого в 1132 г. Русь окончательно распалась на самостоятельные княжества. Наступил период Раздробленности, продлившийся довольно долго - с XII до конца XV вв. С отдельными последствиями Эпохи раздробленности князьям пришлось разбираться также и в XVI веке. Началом данной эпохи считаются XII и XIII вв. до завоевания Руси монголами, после чего постепенно начнется период возвышения Москвы и объединения всей Руси под властью Москвы.

Раздробленность - это весьма закономерный этап в развитии многих стран, характерный не только для Руси, но и для многих других средневековых государств.

Среди основных причин, приведших Русь к раздробленности, можно выделить следующие:

- Господство натурального хозяйства и как следствие слабость экономических связей между регионами,

- Упадок торгового пути Из варяг в греки, развитие которого прежде способствовало укреплению связей между городами, расположенными вдоль этого пути,

- Разный уровень экономического развития княжеств (одни княжества были торговыми и богатыми, они ориентировались на укрепление связей с Европой, другие - земледельческими и более бедными),

- Разный уровень политического развития и устройства княжеств (где-то были вечевые республики, а где-то - монархии),

- Формирование местных княжеских династий, что стало возможным благодаря решениям еще Любечского съезда 1097 г. ("пусть каждый держит отчину свою"),

- Постоянная борьба за власть между князьями,

- Отсутствие серьезных внешних угроз, которые могли бы сплотить земли Руси (половцы были побеждены в 1111 г., других угроз не осталось).

Но были также и факторы единства, благодаря которым мы понимаем, что даже раздробленная Русь - это всё-таки всё та же Русь, правопреемница Киевской Руси. Таковыми факторами стали:

- Единство исторического пути,

- Религиозное единство,

- Единство языка и культуры в целом,

- Единство законов (во многих землях продолжала действовать Русская Правда).

Эпоха раздробленности не была однозначно негативным периодом в истории России. В ней можно выделить свои плюсы и минусы. Плюсы Эпохи раздробленности:

- Земли больше не платили налоги в единый центр и могли направлять большие ресурсы на собственное развитие,

- Во многих землях стали формироваться свои особые уникальные культурные стили и даже своё летописание.

Минусы Эпохи раздробленности:

- Русь стала слабее в военном и политическом отношениях, из-за чего в дальнейшем она и была завоевана монголами,

- Понизился авторитет страны на международной арене.

В разные периоды Эпохи раздробленности Русь делилась на различное количество княжеств (в среднем от 15 до 50), но все эти княжества можно условно объединить в три большие группы в зависимости от того, как распределялся баланс сил между основными субъектами власти: вече, бояре, князь.

Там, где была сильна власть вече (народное собрание), сложились вечевые республики. Ярчайшие примеры таких республик - Новгород и Псков.

Там, где была сильна власть боярства, серьезно ограничивающая политическую волю князя, сложились своего рода ограниченные монархии, как например, в Галицко-Волынской земле.

Ну и сильная княжеская власть породила чисто монархические княжества с предпосылками для будущего созревания самодержавия, как это было, например, во Владимиро-Суздальской земле.

Рассмотрим подробнее эти три сильнейших княжества как три разных примера развития земель Руси в Эпоху раздробленности: Новгородское, Галицко-Волынское и Владимиро-Суздальское.

Новгородское княжество

Новгородское княжество

Новгородское княжество располагалось на северо-западе Руси. Владения княжества простирались от западных границ Руси до Урала. В лучшие времена это княжество было больше и богаче Франции. Природные условия в Новгороде были не очень благоприятны для сельского хозяйства, поэтому новгородцы занимались в основном торговлей, причем много торговали именно с Европой, благодаря чему в княжестве сложился довольно прочный слой богатых и грамотных людей, заинтересованных в самостоятельном управлении своей землей, а не в слепом подчинении князю. Однако до 1136 г. новгородцы еще подчинялись князьям, назначенным из Киева. Последним таким князем стал Всеволод Мстиславич. В 1135 г. авторитет Всеволода Мстиславича серьезно пошатнулся, когда он с позором проиграл битву у Ждан-горы против суздальцев. После этого поражения, в 1136 г. новгородское вече изгнало князя и начало править своей землей самостоятельно. А с середины XII века (как считается, с 1156 года) новгородцы начали самостоятельно избирать и главу новгородской церкви - архиепископа.

Таким образом, верховная власть в княжестве принадлежала вече. Текущим управлением занимался избираемый на вече глава города посадник и его помощник тысяцкий. Реальная власть не была, конечно же, распределена равномерно между всеми жителями княжества. Решающее слово было, как правило, за представителями наиболее богатых и знатных семей Новгорода, составлявших основу вече - это, так называемые, "300 золотых поясов".

Новгородцы не отказались от княжеской власти полностью. Князь был нужен Новгороду как военный предводитель на случай внешней опасности, поэтому князей новгородцы приглашали по необходимости, порой отправляя обратно за пределы города, когда внешняя угроза миновала.

С приходом монголов на Русь в 1230-е гг., Новгород устоял. Монголы сами не стали нападать на княжество, понимая, что оно довольно хорошо укреплено и после завоевания северо-восточной Руси, развернулись на юг, не доходя до Новгорода. Однако уже в 1250-е гг. новгородцы были принуждены князем Александром Невским поучаствовать в монгольской переписи населения, известной как "запись в число" для дальнейшей уплаты дани Орде. Это было необходимо, как считается, для того, чтобы избежать новых разорительных набегов монголов на Русь.

Ю.П. Пантюхин. «Князь Александр Невский», XX век.

Александр Невский считал, что гораздо более серьезной угрозой, чем монголы, являются шведы и крестоносцы, с которым князь активно сражался: в 1240 г. Александр Ярославич нанес шведам поражение в Невской битве, после чего и получил прозвище "Невский", а в 1242 г. Александр Ярославич победил рыцарей-крестоносцев в Ледовом побоище на Чудском озере. Новгород, в итоге, не будучи разоренным монголами, всё равно попал под власть Золотой Орды и платил дань.

Галицко-Волынская земля

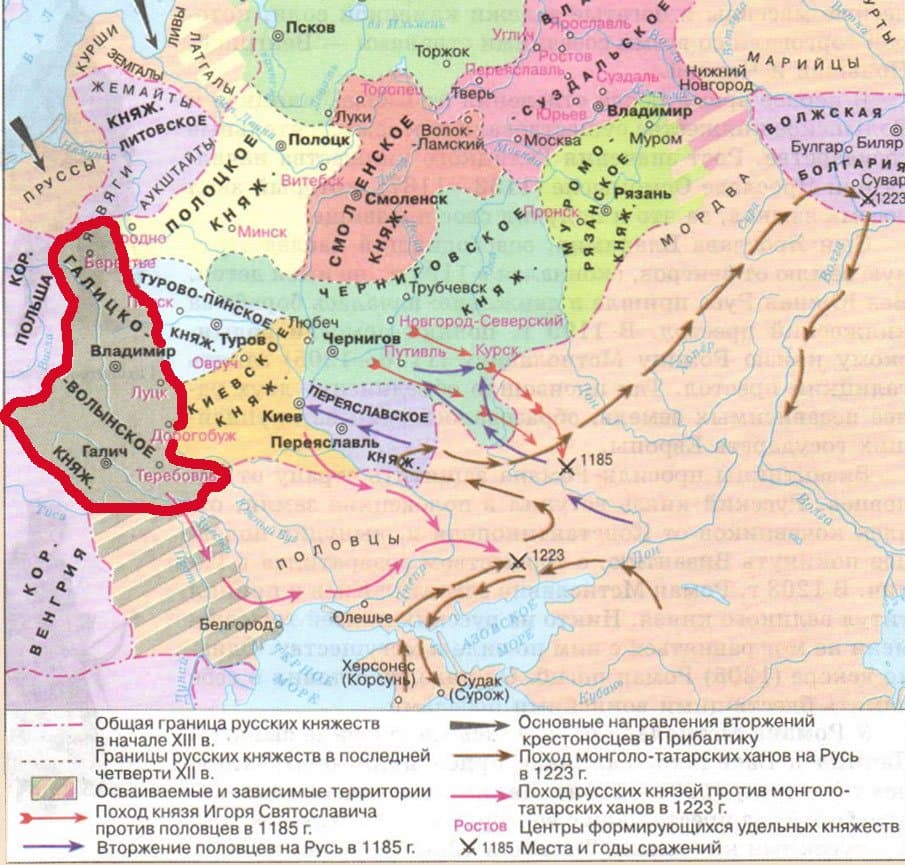

Галицко-Волынское княжество на карте

Изначально на юго-западе Руси было два сильных княжества: Галицкое и Волынское. В Галицком княжестве во второй половине XII века правил князь Ярослав Осмомысл, который постоянно боролся с боярством за политическое влияние. После смерти князя Ярослава в конце XII века в княжестве развернулась столь ожесточенная борьба за власть между различными политическими силами, что вскоре достойных претендентов и наследников и вовсе не осталось, княжество оказалось серьезно ослабленным. Этой ситуацией воспользовался князь соседнего, Волынского княжества Роман, который в 1199 г. объединил обе земли в единое Галицко-Волынское княжество. Но уже в 1205 г. Роман погиб, а его наследник - Даниил Романович, был еще слишком мал для самостоятельного правления. Из-за этого единое Галицко-Волынское княжество снова распалось.

Н.В. Неврев. «Роман Галицкий принимает послов Папы Иннокентия III», 1875 г.

Всю первую половину своей жизни Даниил Романович провел в борьбе за объединение двух княжеств. Ему удалось это сделать лишь в 1238 г. Уже в 1240 г. Даниил Романович захватил и Киев и стал, таким образом, одним из наиболее влиятельных князей Руси. В Европе его даже называли королем Руси. Но в том же году в Киев вторглись монголы, захватив и разорив его.

В.Я. Ярич, Р.Т. Романович. Памятник князю Даниилу Романовичу Галицкому во Львове, 2001 г.

Всю вторую половину жизни вплоть до своей смерти в 1264 г. князь Даниил провел в борьбе с монголами. В отличии от Александра Невского, Даниил Романович считал, что с монголами нужно продолжать бороться и не бояться новых набегов. В итоге Галицко-Волынское княжество также попало под власть монголов, а в конце XIV века было поделено между Польшей и Литвой.

Владимиро-Суздальская земля

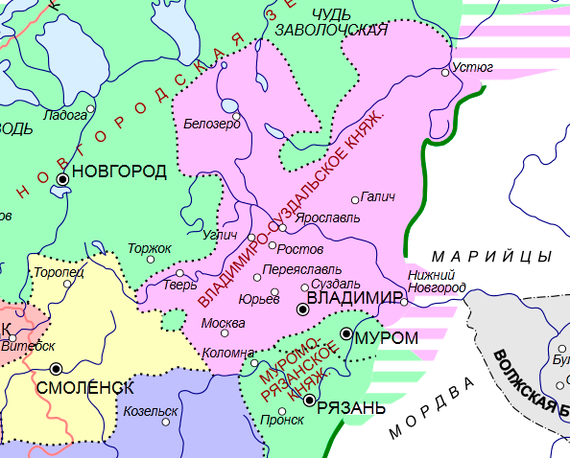

Владимиро-Суздальское княжество на карте

Владимиро-Суздальская земля занимала северо-восточную часть Руси. Изначально главным городом этой земли был Ростов. После смерти Владимира Мономаха в 1125 г., его сын, Юрий Долгорукий начал самостоятельное правление данным княжеством, возглавляя его вплоть до своей смерти в 1157 г.

Есть две версии насчет того, откуда взялось прозвище князя "Долгорукий". По одной версии, это была метафора, означавшая стремление князя распространять свою власть ("протягивать руки") как можно дальше на новые территории. По другой версии, у Юрия Владимировича были действительно более длинные руки, чем у обычного человека, вследствие заболевания костей.

С.М. Орлов, А.П. Антропов, Н.Л. Штамм. Памятник князю Юрию Долгорукому в Москве, 1954 г.

Первым делом Юрий Долгорукий перенес столицу княжества из Ростова в Суздаль. С именем Юрия Долгорукого связано первое летописное упоминание о Москве в 1147 г. Москва тогда, судя по всему, представляла собой небольшое поселение, деревню. В 1156 г. Юрий Долгорукий приказал "заложить град Москву", то есть отстроить Москву, превратив её из деревни в город.

В основном, всё своё правление князь Юрий провел в борьбе за Киев. Несколько раз ему удавалось его завоевать, после чего Юрий Владимирович оставлял там своего воеводу и возвращался в Суздаль. После захвата Киева в очередной раз в 1155 г., князь удерживал его два года, после чего скончался (предположительно был отравлен).

Преемником Юрия стал его сын Андрей Боголюбский (1157-1174 гг.), который проводил политику очень похожую на то, что делал его отец: Андрей также перенёс столицу, но теперь уже из Суздаля во Владимир, боролся за Киев, а захватив его, оставил там своего воеводу, вернувшись во Владимир. При Андрее Боголюбском Владимиро-Суздальское княжество обогатилось шедеврами православной архитектуры. Так за годы правления Андрея Юрьевича в княжестве были построены церковь Покрова на Нерли, Успенский собор, Золотые ворота.

Князь Андрей Боголюбский. Реконструкция М.М. Герасимова, 1939 г.

Однако прозвище князя "Боголюбский" не связано с любовью к Богу. Дело в том, что князь проводил всё своё свободное от походов и других дел время в резиденции в Боголюбово, потому и был так прозван.

Власть князя Андрея была сильна и авторитетна, чем оказались недовольны местные бояре. Андрей был убит в 1174 г. в результате заговора бояр Кучковичей. После этого ещё два года шла борьба за власть, после чего, наконец, единоличным правителем княжества стал брат Андрея Боголюбского Всеволод Большое гнездо (1176-1212 гг.).

Миниатюра Всеволода Юрьевича Большое Гнездо из Царского титулярника, 1672 г.

Всеволод Юрьевич в целом продолжил политику отца и брата. Однако Киев ему уже был не так интересен, как предыдущим князьям, и все силы князь Всеволод направлял на развитие собственного княжества. При нём во Владимире был создан ещё один выдающийся памятник православной архитектуры - Дмитриевский собор.

Всеволод Большое гнездо имел такое прозвище из-за того, что породил большое количество наследников, которые после смерти отца, конечно же, вступили в борьбу за власть.

С 1212 по 1216 гг. правителем княжества был сын князя Всеволода Юрий, не являвшийся старшим. Однако уже в 1216 г. Юрий потерпел поражение в битве на реке Липице от старшего брата Константина, после чего правителем княжества на два года стал Константин (1216-1218 гг.).

В 1218 году Константин умер и Юрий Всеволодович вернулся к власти, правив относительно спокойно ещё 20 лет (с 1218 по 1238 гг.).

В.И. Агевин. «Князь Юрий Всеволодович», 1950-е гг.

В 1238 г. Юрий погиб в битве с монголами на реке Сить. В течение того же года Владимиро-Суздальское княжество было захвачено и разорено монголами.

Рязань и Владимиро-Суздальское княжество стали первыми на пути монголов, поэтому были разорены сильнее всего.

Завоевание Руси монголами

Долгое время монголы были обычными кочевниками, проживавшими на Дальнем Востоке у границ Китая. Но в конце XII века они начали стремительно осуществлять экспансию соседних земель и народов под предводительством Тэмучина. В 1206 г. на Курултае (всемонгольском съезде знати) Тэмучин был провозглашён Чингисханом (что можно условно перевести как "повелитель мира") и этот титул слился с личностью самого предводителя монголов и превратился одновременно в его же новое имя. Чингисхан - это и титул и имя одновременно, принадлежавшее только одному человеку в истории - предводителю монголов Тэмучину. На этом же Курултае Чингисхан дал монголам Великую Ясу - единый свод законов.

Монгольская империя

В 1223 г. состоялась первая встреча русских войск с монголами в битве на реке Калке, где русские князья потерпели сокрушительное поражение. После битвы на Калке, монголы ушли в степь и некоторые время восстанавливали силы. В 1235 г. они возобновили поход на запад уже под предводительством внука Чингисхана хана Батыя.

П.В. Рыженко. «Калка», 1996 г.

В 1235-1236 гг. монголы завоевали Волжскую Булгарию и подошли к границам Руси. В 1237 г. с нападения на Рязань началось монгольское завоевание Руси. Рязань была уничтожена самым жестоким образом, рязанский богатырь Евпатий Коловрат героически пытался расправиться с захватчиками, но погиб в неравном бою.

В течение 1238 г. в результате битв за Владимир, Коломну, Москву и на реке Сить было захвачено и разграблено Владимиро-Суздальское княжество.

Карта военных походов монголо-татарского нашествия на Русь.

Особенно острое сопротивление монголам оказал город Козельск в том же 1238 г., за что был прозван Батыем "злым городом". Но спустя почти 2 месяца осады пал и Козельск.

Осада города монгольскими войсками

Далее на пути монголов был Новгород, с которым они решили не связываться и повернули на юг. В 1240 г. был захвачен Киев. С этого момента практически вся Русь на последующие 240 лет оказалась под властью нового государства хана Батыя - Золотой Орды.

Зависимость Руси от Орды выражалась экономически и политически. В плане экономики русские земли должны были выплачивать монголам несколько видов дани, нести ряд повинностей. Главная дань, которую русские земли выплачивали монголам, называлась выход.

Политическая зависимость выражалась в том, что русские князья должны были получать у хана своего рода разрешение на управление землями в виде так называемого ярлыка. Между князьями развернулась борьба за ярлык на Великое Владимирское княжение (Владимир теперь считался главным городом).

За порядком в русских землях и своевременным сбором дани следили представители ханской администрации баскаки.

Монголы периодически напоминали о себе и своей власти карательными походами. Так, например, крупные походы состоялись в 1252 г. и 1293 г. Поход 1252 г. известен как Неврюева рать, а поход 1293 г. вошёл в историю как Дюденева рать.

Стоит отметить, что монголы не трогали православную церковь, желая, видимо, таким образом, получить лояльность духовенства. Из-за этого Александр Невский и считал западную угрозу более важной в данный момент, чем восточную, так как западные рыцари-крестоносцы стремились распространить на Руси католицизм.

С 1252 по 1263 гг. ярлыком на Великое княжение владел Александр Невский. Незадолго до своей смерти в 1263 г. он превратил Москву из города в небольшое княжество и оставил это маленькое и слабое княжество в наследство своему самому младшему сыну Даниилу. С этого момента начинается длительный период возвышения Москвы и постепенного объединения всей Руси под властью Москвы.

Что происходило в мире?

В XII-XIII вв. Европу и Ближний Восток продолжали сотрясать Крестовые походы. Так, в 1147-1149 гг. состоялся Второй крестовый поход, в целом оказавшийся неудачным для крестоносцев и не принесший практически никаких территориальных изменений.

Третий крестовый поход 1189-1192 гг. ознаменовался тем, что в нем приняли участие четыре самых могущественных монарха Европы: император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август, австрийский герцог Леопольд V Бабенберг и английский король Ричард I Львиное Сердце. Фридрих I Барбаросса нашел в этом походе свою смерть. По итогам похода, крестоносцам удалось отвоевать у мусульман некоторые территории, однако Иерусалим остался под мусульманским контролем, но христианам всё же были разрешены паломничества в Иерусалим.

В 1202-1204 гг. состоялся Четвертый крестовый поход, самым ярким событием которого стал захват Константинополя крестоносцами и основание Латинской империи.

В ходе Пятого крестового похода 1217-1221 гг. европейцы снова попытались вернуть Иерусалим, но так и не смогли.

Иерусалим был возвращен христианам в результате Шестого крестового похода 1228-1229 гг., однако удивительно то, что этот поход носил, по сути, дипломатический характер и Иерусалим удалось вернуть в результате переговоров, при этом сама церковь оценила этот поход негативно.

Помимо Крестовых походов, важнейшим событием данного периода стало принятие в Англии Великой хартии вольностей в 1215 г. Великая хартия вольностей - это важнейший документ в истории Европейского права, защищавший права и свободы английских подданных и положивший начало ограничению власти короля.

В Азиатских странах важнейшими событиями данного периода стали приход сегунов к власти в Японии в 1192 г. (был основан так называемый Камакурский сегунат) и монгольское завоевание Китая в 1209-1279 гг. с установлением там власти монгольской династии Юань.

Основные даты по теме

- Образование единого Галицко-Волынского княжества - 1199 г.

- Битва у Ждан-горы - 1135 г.

- Изгнание князя Всеволода Мстиславича из Новгорода и образование самостоятельной Новгородской вечевой республики - 1136 г.

- Первое самостоятельное избрание архиепископа в Новгороде - 1156 г.

- Правление Юрия Долгорукого - 1125-1157 г.

- Первое летописное упоминание о Москве - 1147 г.

- Правление Андрея Боголюбского - 1157-1174 гг.

- Правление Всеволода Большое Гнездо - 1176-1212 гг.

- Общемонгольский съезд знати, на котором было принято решение объединиться под властью Чингисхана - 1206 г.

- Липицкая битва - 1216 г.

- Правление Юрия Всеволодовича - 1218-1238 гг.

- Битва на р. Калке - 1223 г.

- Вторжение монголов в Рязань и начало татаро-монгольского нашествия на Русь - 1237 г.

- Битва на реке Сить - 1238 г.

- Захват Киева монголами - 1240 г.

- Невская битва - 1240 г.

- Ледовое побоище - 1242 г.

- Неврюева рать - 1252 г.

- Александр Невский получает ярлык на Великое княжение - 1252 г.

- Дюденева рать - 1293 г.

Термины

- Посадник - избираемый на вече глава Новгородской республики.

- Тысяцкий - помощник посадника, глава народного ополчения в Новгороде.

- "300 золотых поясов" - наиболее богатые и знатные семьи Новгорода, составлявшие основу вече.

- Баскак - монгольский сборщик дани, представитель хана.

- Курултай - общемонгольский съезд знати.

- Великая Яса - уложение, закон Чингисхана, который он, как считается, принял на Курултае в 1206 г.

- Выход - главная дань, которую русские земли платили монголам.

- Ярлык на Великое княжение - документ, удостоверяющий "старшинство" (главенство) того или иного князя на Руси.

- "Запись в число" - первая перепись населения на Руси, осуществленная монголами в 1255-1257 гг.

Назад: "Киевская Русь"

Вперед: "Возвышение Москвы"

Смотрите также:

3. Было ли татаро-монгольское иго на Руси?