Правление Ивана IV Грозного |

В 1530 году в селе Коломенском родился мальчик, которому суждено было стать первым царём России. Его отец, Василий III, умер, когда ребёнку было всего три года. Мать, Елена Глинская, взяла бразды правления в свои руки — и сделала это так твёрдо и умело, что даже враги вынуждены были признать её способности. Но уже в 1538 году, когда Ивану исполнилось восемь, мать внезапно скончалась. Начался мрачный период боярского правления — и детство будущего царя превратилось в череду унижений, страха и одиночества.

Детство, оставившее шрамы

Смерть Елены Глинской открыла ворота для боярских кланов — Шуйских, Бельских, Глинских — которые начали делить власть, не считаясь ни с законом, ни с малолетним государем. Ивана держали в стороне от дел, одевали в поношенную одежду, кормили с боярского стола объедками. Воспитатели били его за малейшую провинность. В памяти царя навсегда остались образы боярских пиров в Кремле, пока за стенами Москвы крестьяне голодали, а города горели от разбоев.

И всё же даже в этой обстановке проявлялись черты необычного ума. С ранних лет Иван увлечённо читал Библию, жития святых, древние хроники. Он размышлял о Боге, о справедливости, о том, что власть дана свыше — и что правитель обязан быть не тираном, но «отцом» для своего народа. Эта идея станет для него путеводной звездой и одновременно источником трагедии.

Правление Елены Глинской

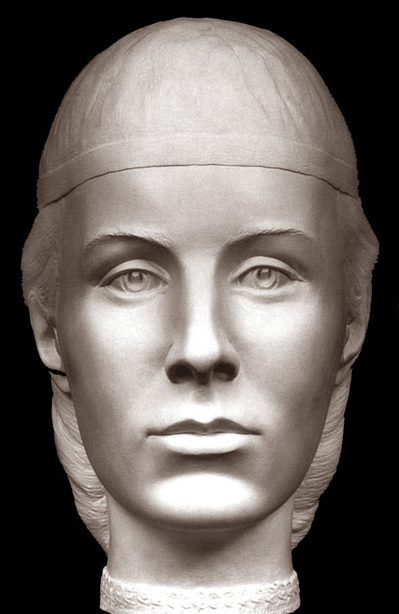

Елена Глинская. Скульптурная реконструкция по черепу, С.А. Никитин, 1999 г.

Хотя Елена правила всего чуть менее пяти лет (1533–1538 гг.), она успела заложить основы будущих реформ сына. Главное — она сохранила государство в момент, когда соседи решили, что Москва ослабла.

Литва, помня поражения от Ивана III и Василия III, в 1534 г. начала войну, надеясь вернуть утраченные земли. Война завершилась в 1537 г.: Елена Глинская проявила твёрдость, русские войска отбили нападение, границы удалось отстоять.

Внутри страны она провела денежную реформу, введя единый московский рубль — это укрепило экономику и торговлю. Также была проведена реформа мер и весов, что упростило обмен товарами между регионами. Так было укреплено единство страны на уровне хозяйства, что было крайне важно с учетом того, что еще далеко не все пережитки Раздробленности были преодолены. Еще одной важной реформой Елены Глинской стала губная реформа: в уездах появились выборные губные старосты, отвечавшие за порядок и суд над разбойниками. Эта система позже будет расширена самим Иваном IV.

Елена Глинская показала: женщина может править так же твёрдо и эффективно, как мужчина. Но её смерть оставила страну без руля, а сына без матери и наступила эпоха боярского хаоса.

Период боярского правления

После смерти матери Иван остался один. Бояре правили от его имени, но на деле думали только о себе. К 16 годам Иван уже формально мог взять власть полностью в свои руки, но фактически власть принадлежала Шуйским. Сам царь вёл разгульный образ жизни: устраивал пьяные потехи, катался по Москве с дружками, бросал в толпу деньги и смеялся над криками нищих.

Но в январе 1547 года всё изменилось. По убеждению митрополита Макария, который ясно видел, что страна погибает и нуждается в порядке, Иван был венчан на царство — впервые в истории России. Это был не просто титул. «Царь» — это наследник византийских императоров, помазанник Божий, глава христианского государства. В глазах Ивана это означало: вся власть от Бога, а значит, он несёт перед Ним ответственность.

И всё же в первые месяцы после венчания он продолжал прежнюю жизнь. И тогда летом 1547 года в Москве вспыхнул страшный пожар. Огонь уничтожил дома и торговые ряды, погибли люди. В народе начались волнения: толпы обвиняли бояр в жадности (по одной из версий, именно бояре инициировали поджог торговых рядов конкурентов в своих интересах), а царя — в бездействии.

Это потрясло Ивана. Он увидел в пожаре божью кару за своё бездействие. «Если я не правлю, как велит Бог, — подумал он, — то я не царь, а грешник». С этого момента начался перелом.

Внутренняя политика Ивана IV

В.М. Васнецов. «Царь Иван Васильевич Грозный», 1897 г.

Иван понял: чтобы навести порядок, нужно опираться не на бояр, а на народ и верных людей. Провести широкомасштабные реформы невозможно в одиночку - нужные надежные помощники. Так вокруг царя сложился круг единомышленников — Избранная рада, куда входили митрополит Макарий, священник Сильвестр, дьяк Алексей Адашев, князь Андрей Курбский. Именно они станут двигателями великих реформ 1550-х годов.

Чтобы заручиться народной поддержкой, в 1549 г. Иван IV созвал первый Земский собор — орган сословного представительства. На нём собрались представители всех слоёв: бояре, духовенство, посадские люди, даже черносошные крестьяне. Царь выступил с речью, в которой обвинил бояр в произволе и пообещал «правду» для всех. Это был революционный жест: государь признавал, что власть должна быть ответственной перед народом. Так начались реформы Избранной рады.

Реформы Избранной рады

Реформы Избранной рады проходили в течение 1550-х годов и стали крайне прогрессивными для своего времени не только для России, но и с учетом всего мирового опыта той эпохи.

Принятие нового Судебника 1550 г.

В 1550 г. был принят новый Судебник, заменивший устаревший аналогичный кодекс Ивана III. Основные положения Судебника Ивана IV:

- Подтвержден Юрьев день, то есть право крестьяне уходить от одного помещика к другому раз в год,

- Увеличено пожилое, то есть плата за переход к другому помещику,

- Введены наказания за взятки (посулы) — впервые в русском праве,

- Были ограничены полномочия наместников, которые теперь несли ответственность за свои действия. Это было необходимо, так как система кормлений, сложившаяся ранее, породило серьезный произвол среди наместников.

- Определена новая единая налоговая норма: введена единая "большая соха" как единица налогообложения, что упростило сбор налогов и сделало налоговую систему страны более упорядоченной и единообразной.

Таким образом, Субедник Ивана IV стал вторым из пяти основых шагов к полному утверждению крепостного права (первым шагом стал Судебник Ивана III, впервые ограничивающий крестьянский переход к другому помещику).

Укрепление государственного аппарата

Отныне Боярская дума превратилась в постоянный законосовещательный орган при царе. В 1549 г. был создан Посольский приказ, ведавший внешней политикой, что в некотором смысле свидетельствовало о завершении процесса формирования приказной системы, начавшегося еще при Иване III.

Военная реформа

В 1550 г. было начато создание стрелецких полков — первых постоянных войск в России. В том же году сформирована «Избранная тысяча» — элитное поместное ополчение, подчинённое лично царю.

В 1556 г. военная реформа завершается принятием Уложение о службе: все землевладельцы — и бояре, и дворяне — обязаны нести службу в соответствии с едиными нормами. Это стало шагом к уравнению боярского и дворянского сословий и формированию единого слоя землевладельцев-помещиков.

Реформа местного управления

В 1556 г. система кормлений, с негативными сторонами которой Иван IV начал бороться еще несколькими годами ранее, была окончательно упразднена. Кормления — это система, при которой наместники жили за счёт местного населения, что неминуемо вело к грабежу. Теперь вместо кормлений вводился новый порядок - система выборных должностей:

- В уездах с частным землевладением вводились губные старосты,

- В черносошных (казённых) землях — земские старосты,

- В городах — городовые приказчики.

Это была прямая преемственность от реформ Елены Глинской, но теперь реализованная в масштабах всей страны. Введение выборных должностей в рамках местного самоуправления было крайне прогрессивной реформой для того времени.

Церковная реформа

Отдельно стоит отметить церковную реформу 1551 года. Иван IV живо интересовался вопросами религии и делами церквии и потому стремился упорядочить не только государственный аппарат, но и духовную основу страны. В 1551 году состоялся Стоглавый собор — церковный собор, на котором были унифицированы обряды, урегулированы вопросы церковного землевладения, а духовенству предписано вести благочестивую жизнь. В давнем споре иосифлян и нестяжателей, возникшем еще при Иване III, Иван IV принял сторону иосифлян. Если нестяжатели осуждали церковное владение богатствами и землями, а также ставили духовную власть выше светской, то иосифляне признавали необходимость материальных для церковной организации и верховенство светской власти. Церковь становилась опорой государства, а не конкурентом в борьбе за умы.

Кризис доверия и начало опричнины

Реформы приносили плоды: страна крепла, армия росла, торговля с Англией (через Архангельск) процветала. Однако Ливонская война, начавшаяся в 1558 году, отвлекла Ивана IV от прогрессивных внутренних преобразований.

Более того. Война усилила подозрительность и недоверчивость Ивана IV к людям - качества, которые уже давно развивались в молодом царе.

Ещё в 1553 году, когда царь тяжело заболел, бояре, ожидая скорой кончины правителя, тут же задумали возвести на престол Владимира Старицкого — двоюродного брата царя. Но Иван IV не умер и сделал свои выводы из этой ситуации.

В 1560 году умерла любимая жена царя, Анастасия Романова. Иван считал, что её могли отравили. Подозрения пали на бояр — в том числе на тех, кто был в Избранной раде.

В 1563 году умер митрополит Макарий — последний человек, чьему авторитету Иван безоговорочно доверял. Ливонская война затягивалась и требовала всё большего напряжения сил. В этих условиях в 1564 г. Андрей Курбский бежал в Литву, перейдя на сторону врага и начал писать царю гневные письма, обвиняя его в тирании.

Царь остался один в окружении внутренних и внешних врагов. И решил: если нельзя править через доверие — надо править через страх.

Г.С. Седов. «Иван Грозный и Малюта Скуратов». 1871 г. Малюта Скуратов стал одним из главных опричников.

В декабре 1564 года (в этот же первопечатник Иван Фёдоров издал первую в России печатную книгу - "Апостол") Иван вдруг покинул Москву и уехал в Александрову слободу. Он отправил в столицу два письма: одно — духовенству, с обвинениями в измене, другое — народу, с жалобой на бояр. Он объявил, что отрекается от престола.

Москва погрузилась в панику. Бояре испугались хаоса и неопределенности в условиях войны, народ — возвращения «времён Шуйских». Вскоре к царю прибыло посольство с мольбой вернуться. Иван согласился, но поставил условие: он получает неограниченную власть над частью страны и право создать опричнину — своего рода "государство в государстве" с особенном жестким режимом правления.

Так в 1565 году началась опричнина.

Опричнина длилась с 1565 по 1572 гг. Она часто изображается как безумный террор. Но на деле это была системная попытка сломать удельную аристократию.

Опричнина - это система управления, направленная на укрепление личной власти царя. Эта система заключалась в том, что страна делилась на две основные части:

- Собственно опричнина, где безраздельно господствовали опричники опричники — личная дружина царя, одетая в чёрные одежды и символически вооруженная метлами (то есть они «выметали измену» из страны) с собачьими головами («грызть изменников»);

- Земщина — остальная часть страны, управляемая как прежде,

Номинальной целью опричнины была борьба с предателями. Глубинной истинной целью было уничтожение политической самостоятельности удельных князей, которые всё ещё мечтали о старых временах.

Первые годы опричнина была относительно сдержанной. Но после предательства новгородского архиепископа Пимена (1569 г.) и слухов о сговоре новгородцев с Литвой, Иван устроил карательный поход на Новгород (1569-1570 гг.). Многие люди погибли. Бесчинства опричников стали выходить из-под контроля.

Но по-настоящему переломным моментом для опричнины стало нашествие крымского хана Девлет-Гирея в 1571 году. Опричники не смогли защитить Москву и позорно бежали. Город сгорел дотла. Зато войска под командованием воеводы Михаила Воротынского разгромило крымцев в битве при Молодях в 1572 году.

Иван осознал: опричнина отлично справляется с беззащитными крестьянами, но не работает в случае реальной угрозы. В том же 1572 году он отменил её, распустил опричников и заказал молебен о тысячах жертвах. Он раскаялся, но было поздно.

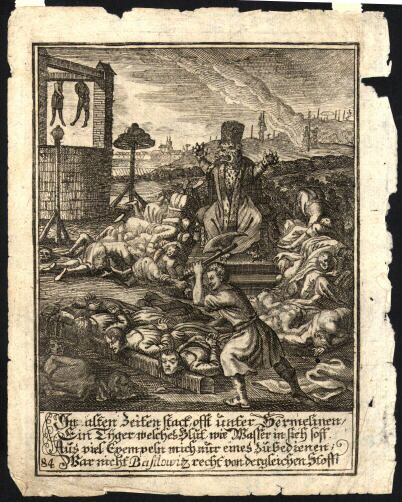

Аллегория тиранического правления Ивана Грозного. Картинка из немецкого еженедельника писателя и публициста Давида Фассмана «Разговоры в царстве мёртвых» (Германия, первая половина XVIII в.)

Послеопричная поруха

Опричнина привела страну к социально-экономическому кризису - порухе. Поражения в Ливонской войне, разорение страны, угрозы со всех сторон — всё это заставило Ивана идти на крайние меры. В 1581 году он издал Указ о заповедных летах, которым запретил переход крестьян к другому помещику даже в Юрьев день. Это стало третьим шагом к полному закрепощению крестьян.

Многие считают это жестокостью. Но в контексте времени — это была вынужденная мера. Помещики не могли находиться на военной и государственной службе, если их крестьяне уходили. А сильная армия была нужна как никогда: крымские татары, Речь Посполитая, Швеция — все мечтали о расчленении России. Крымский хан Девлет-Гирей прямо угрожал Ивану IV возвращением татаро-монгольского ига и Золотой Орды.

В 1583 году Ливонская война окончилась поражением России. В 1584 году Иван IV умер — возможно, от отравления, возможно, от болезни. Он оставил страну единым, централизованным государством, но истощённой и на грани тяжелейшего кризиса.

Внешняя политика Ивана IV

Внешнюю политику Ивана IV можно условно разделить на два больших направления: 1) юго-восточное (отношения с ханствами и Османской империей), 2) западное (отношения с Европой).

Юго-восточное направление: триумф и трагедия

Главные победы Ивана IV в рамках международной арены были осуществлены на Востоке. В 1552 году русские войска взяли Казань. Это было не просто завоевание — это была ликвидация серьезной угрозы постоянных набегов бывших ордынцев на приграничные земли. В честь победы в Москве был построен собор Василия Блаженного.

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», написанная в память Казанского похода 1552 года

В 1556 году под натиском русских войск пало и Астраханское ханство. Теперь вся Волга принадлежала России. Это дало контроль над главным торговым путём того времени (Волжский торговый путь).

Успехами России в этом направлении оказалась недовольна главная ближневосточная держава - Османская империя. Так в 1568–1570 гг. состоялась первая русско-турецкая война. Турки потерпели поражение. Однако в отместку за это, турки подстрекнули Крымское ханство к нападению — что и привело к разорению Москвы в 1571 году, о чем мы уже упомянули выше. И, как уже было сказано, Россия не осталась в долгу: в 1572 году крымчаки потерпели сокрушительное поражение в битве при Молодях.

Еще одним проблемным соседом для России было Сибирское ханство. Именно при Иване IV началось освоение Сибири. В 1581 году казачий атаман Ермак Тимофеевич перешёл Урал. Много лет шла война с сибирским ханом Кучумом и только к 1598 году Сибирское ханство было полностью присоединено — уже при сыне Ивана IV, Фёдоре Иоанновиче.

Западное направление: Ливонская война

При Иване Грозном Россия начала восстанавливать нарушенные ордынским игом отношения с Западом. В Москве была открыта Английская торговая палата. Вскоре после венчания на царство, Иван IV решил завербовать в Европе лучших мастеров для работы в России. Вербовщиком выступил саксонский купец Ганс Шлитте, который действительно собрал для Ивана Грозного несколько сотен лучших европейских мастеров. Одако Шлитте с его мастерами не пропустил в Россию Ливонский орден. Тогда Иван ясно осознал: России нужен выход к Балтийскому морю, а без него взаимоотношения с Европой слишком сильно зависят от посредников, которые не хотят сильной России.

Однако Иван IV не стремился напасть на Ливонский орден сразу же. Нужно было скопить силы и найти весомый повод к войне. И вскоре такой повод нашелся. В 1557 году Ливонский орден отказался платить дань за город Юрьев (по договору 1503 г.).

В 1558 году Иван вторгся в Ливонию. Войска быстро дошли до Риги, взяли Нарву. Орден был на грани гибели. Но в 1559 году Иван дал Ордену перемирие на полгода, что, вероятно, стало роковой ошибкой. Орден перешёл под защиту Литвы и Польши, а в 1561 году по Виленской унии и вовсе прекратил существование. Россия была вынуждена продолжать войну с Литвой и Польшей.

И тем не менее русские войска продолжали наступать. В 1563 году был взят Полоцк, что стало крупнейшей победой Ивана IV. Но вскоре успехи сменились неудачами. В 1569 году Литва и Польша объединились в Речь Посполитую. В 1576 году её королём стал Стефан Баторий — талантливый полководец. В 1579 г. русские войска сдали Полоцк

С приходом Батория Россия стала терпеть поражение за поражением. Вскоре на стороне Речи Посполитой к войне присоединились и шведы. В 1581 году шведы взяли Нарву, ранее завоеванную Иваном у Ливонского ордена, а Баторий осадил Псков. Русские войска героически держались, но сил не хватало.

По Ям-Запольскому миру (1582 г.) Россия вернула Речи Посполитой все завоёванные земли. По Плюсскому перемирию (1583 г.) со Швецией — потеряла Ям, Копорье и Ивангород.

Ливонская война окончилась поражением России. Выхода к Балтике Россия не только получила, но еще и потеряла часть собственных земель.

Я.А. Матейко. «Иван Грозный». 1875 г.

Что происходило в мире?

В XVI веке Европа переживала эпоху Реформации и Контрреформации (движение католиков против Реформации): Мартин Лютер, бросив вызов Папе Римскому еще в 1517 г., одержал ряд побед, одна из которых - принятие Аугсбургского вероисповедания в 1530 г. - символа веры протестантов. В 1555 г. немецкие протестанты добились заключения Аугсбургского мира, согласно которому каждый князь в немецких земель был свободен в выборе веры (протестантизм или католицизм) для своего княжества. Англия при Генрихе VIII разорвала связь с Римом и католичеством (1534 г.) - так возникла англиканская протестантская церковь.

Кровавое противостояние протестантов и католиков развернулось и во Франции. Пиком этого противостояния стала Варфоломеевская ночь 24 августа 1572 г. - массовая резня гугентов (французских протестантов) католиками.

Великие географические открытия продолжали менять мир: испанцы завоевали империи ацтеков и инков, Португалия контролировала Индийский океан, а Англия начала строить колониальную империю.

Османская империя достигает пика могущества при Сулеймане Великолепном (1520–1566 гг.). В Китае правит династия Мин.

Именно в это время Россия, вырвавшись из ордынского плена, впервые заявила о себе как о независимой силе, способной вести войну с Европой и присоединять целые ханства.

***

Правление Ивана IV Грозного — одно из самых противоречивых в русской истории. Его нельзя сводить к образу «кровавого тирана». Он был глубоко верующим человеком, стремившимся к справедливости, но окружённым врагами, предателями и страхом.

Он унаследовал страну, только что вышедшую из раздробленности, и оставил её единым, централизованным государством. Он уничтожил удельную систему, реформировал армию и государственное управление, расширил границы.

Но его методы привели также и к социально-экономическому кризису, который в совокупности с поражением в Ливонской войне стал одной из главных причин надвигающегося Смутного времени.

Иван IV был человеком своего времени — жестокого, опасного, полного угроз. Он хотел построить «царство Божие», но построил государство самодержавное. И в этом — его трагедия и его величие.

Основные даты по теме

- Правление Ивана IV — 1533-1584 гг.

- Правление (регентство) Елены Глинской — 1533-1538 гг.

- Период боярского правления — 1538-1547 гг.

- Венчание Ивана IV на царство — 1547 г.

- Созыв первого Земского собора — 1549 г.

- Принятие Судебника Ивана IV — 1550 г.

- Стоглавый собор — 1551 г.

- Взятие Казани — 1552 г.

- Взятие Астрахани — 1556 г.

- Принятие Уложения о службе — 1556 г.

- Ливонская война — 1558-1583 гг.

- Издание первой в России печатной книги "Апостол" первопечатником Иваном Фёдоровым — 1564 г.

- Опричнина — 1565-1572 гг.

- Карательный поход на Новгород — 1569-1570 гг.

- Нашествие Девлет-Гирея на Москву — 1571 г.

- Битва при Молодях — 1572 г.

- Указ о Заповедных летах — 1581 г.

- Ям-Запольский мир — 1582 г.

- Плюсский мир — 1583 г.

Термины

- Избранная рада — круг приближенных Ивана IV, помогавших ему осуществлять первые реформы.

- Земский собор — орган сословного представительства в России XVI–XVII вв.

- "Апостол" — первая в России печатная книга, изданная первопечатником Иваном Фёдоровым в 1564 г.

- Опричнина — система управления, направленная на укрепление личной власти Ивана IV.

- Земщина — часть территорий Руси, не включенная в опричнину в период опричного управления.

- Заповедные лета — период, когда переход крестьян в Юрьев день был запрещён (с 1581 г.).

- Стоглав — решения церковного собора 1551 г., унифицировавшие обряды и регулировавшие жизнь духовенства.

- Уложение о службе — документ 1556 г., обязывавший всех землевладельцев нести службу царю в соответствии с строго определенными нормами.

Назад: "Завершение объединения Руси под властью Москвы при Иване III и Василии III"

Вперед: "Смутное время"

Смотрите также:

1. Каким на самом деле был Иван Грозный?

3. Было ли татаро-монгольское иго на Руси?